日時 2018年4月25日(水)~26日(木)

場所 東京都中央区ビジョンセンター東京有楽町

1、「地域共生社会」の実現を目指して

講師:厚生労働省政策企画官 野崎伸一氏

1)地域のコミュティの基盤が弱体化している

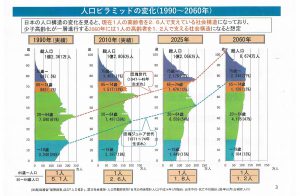

戦後の社会保障は誰もが結婚して家族をつくり、就職すれば終身雇用、定年までにローンで家を買うということを前提にしてつくられた。しかし、超高齢社会、少子化社会、人口減少が始まり、地域のコミュティの基盤が大きく変わってきている。また、産業政策により労働力の流動化が図られ、終身雇用制は崩れ、非正規雇用が増えている。労働者の賃金も減少してきている。人口減少の状況は政令市などの大都市部と7割を占める人口5万人程度の小規模自治体では状況は異なる。大都市では急激な高齢化に対する対応が必要であり、小規模都市では高齢者は減少し始めているが、若者の人口が大きく減り続けていることが高齢化率を押し上げている。

数字で構造的に見ると、2010年をピークに人口減少が始まり、高齢者が増え、15才から64才までの生産年齢人口の減少、15歳以下の子どもの人口減少がある。また、生涯未婚率は2010年時点で男20.1%、女10.8%、2030年には男28%、女19%になるとみられ、男女ともに未婚者が増えていく。戦後団塊の世代がベビーブームで人口を押し上げ、団塊の世代の子どもが第二次ベビーブームを作ったが、その第二次ベビーブーマーの子どもは就職期が超就職氷河期にあったこともあり、未婚者が増え子どもも作っていない。世帯構成を見ると、単身世帯が増え三世代世帯は減少している。また、未婚の子どもと親の同居が増えている。高齢者の単身世帯や高齢者だけの世帯が増えており、70歳代の単身者になった要因を見ると未婚者の増加と離婚が増えている。

人口構造は産業構造や地域社会の構造も変えている。全国的に空き家が増えており、2013年では820万戸の空き家があり、2023年には1,757万戸になると推計されている。農業においては農業従事者が減少し、放農地が増え続けている。また、地方の人口減少は公共交通の縮減につながり、移動の問題も生じている。就労者についても構造的変化が始まっており、医療・福祉関連従事者は増える・必要とされるが、他方製造業や農業などのその他の産業の従事者は減少する。産業についてはロボット、IT、AIなどで生産効率を上げることでカバーしていくことが考えられるが、医療・福祉関連の従業者は人口減少で需要に応じきれなくなる恐れがあり、とりわけ介護現場は深刻な状況になる。地域においても、自治会などの活動の担い手が減少する。また、未婚者が増え、単身高齢者の増加につながり、地域社会での対応が迫られる。家族がいない単身高齢者は相談や支援するものがいなく、孤立化が進み、孤独死などの問題をはらんでいる。

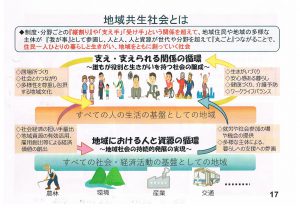

2)地域共生社会をどのようにつくるか

これまで新たなニーズが生じた度に制度を作り、「措置」としてサービスを提供してきた。しかし、認知症、うつなど精神疾患、ガン、発達障害が増えており、個別の支援ニーズが多様化し縦割りが弊害となってきている。また、制度の狭間や制度の境界域の人への支援が出来ない状況が生まれており、縦割り行政を超える必要が出てきている。また、これまでの家庭や終身雇用を前提にしてつくられた、自助、互助(家庭内や地域の助け合い)は、家族や地域の基盤が大きく弱体化している今日、地域コミュニティをもう一度見直す必要がある。他方、共助(介護保険制度など)、公助(生活保護など)は、世界経済の変動の中で現在税収増にあるものの中長期的には日本の財政は減少の傾向にあることや、生産年齢人口の減少による担い手不足などから、全国一律の政策を行うことは出来なくなっている。

支援が必要な人が抱える問題は同時に我がゴトとしてとらえ、自助、互助、共助、公助のあり方を作り直す必要がある。これまでの自治会などの地縁組織だけでなく、趣味やサークルなどの人間関係、地域のNPOやNGO、地域の企業など地域の社会関連資源をつなぎ合わせることが求められている。これは我がまちをどのようなまちにしたいかを自ら考え、社会関連資本を編み直すことにある。同時に、行政はトップダウンではなく、地域の主体を支え、地域の声をボトムアップでくみ取り政策にしていく必要がある。行政が主体ではなく地域が主体であり、行政は縦割りに横串を通して柔軟な対応を行うことで地域の主体を支援することになる。

既に先進的な地域では、➀福祉の事業所、商店街、住民が空き店舗を利用してステーションをつくり、集う場をつくり商品開発するなど、商店街の活性化と高齢者や障害者の生き甲斐づくりを実現、➁認知症高齢者が通う施設が地域の企業から仕事を請け負い、高齢者の生き甲斐づくりと発注企業では仕事の仕方を見直す契機となり活性化を生み出した、➂障がい者の施設が農協と提携して障がい者が特産農産物を生産することで障がい者の生活の質の向上と地域の特産ブランドを維持し6次産業化を進めた、などの事例が出ている。

3)国の動向

国では地域の活動を支えるために法整備や補助制度で環境作りをしている。社会福祉法を改正して自治体へ地域作りを包括的に支援することを義務づける、福祉施設の職員が業務時間に地域のまちづくりに係わる事を給付対象にすることや、多様な社会資本を活用できるにするために公益事業の責務規定を見直す、地域の実態に合った総合的な福祉サービスが提供できるよう障がい者施設と高齢者施設の併設など新たな共生型サービスを認める、また、縦割りの弊害をなくすために医療・福祉関連資格取得に共通基礎過程を設けるなど、フィンランドのネウボラ制度を参考に法改正を進めている。

2、市町村はデータヘルスに如何に取り組むか

講師:厚生労働省保険局国民健康保険課長 鳥井洋一氏

1)データヘルス計画の推進

我が国では、1978年(昭和53年)第1次国民健康づくり、1988年(昭和63年)第2次国民健康づくり、2000年(平成12年)第3次国民健康づくり~健康日本21~、2013年(平成25年)第4次国民健康づくり=健康日本21(第2次)~、国民の健康づくりが取り組まれてきた。国民の主な死因も大きく変化してきており、近年の主な死因の1位は悪性新生物(ガン)、2位は心疾患、3位は肺炎・脳血管疾患(脳卒中)となっている。これらは生活習慣病と言われるもので、死因の6割、一般診療費の3割を占めている。生活習慣業の予防、重度化を防ぐことで健康寿命を延ばすことが課題としてある。

1982年(昭和57年から市町村が実施主体となり、40才以上の者を対象に、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康検診、機能訓練、訪問相談を老人保健事業として実施してきた。しかし、医療保険者が異なり縦割りの制度・事業となっていること、事業の評価方法が確立していないこと、異常が指摘された後のフォローアップの仕組みが確立していない、保健師等特定保健指導担当者の不足、個別対象者が選定できず対象者への個別の対応ができていないことなどから効果が上がっていなかった。

2008年(平成20年)に「高齢者の医療確保に関する法律」を制定し、特定健診・特定保健指導の実施主体を保険者とした。対象は40才以上74歳以下の被保険者・被扶養者、検診内容は高血圧、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に対する健康診断、保健指導を要する健康診断の結果健康の保持に努める必要があるものに対して特定保健指導するとした。保険者は5年毎に(第3期からは6年毎)特定健診等実施計画を策定するとし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準が定められた。さらに、医療機関・薬局のレセプト電子化が進み、現在95%を超えている。健康日本21(第2次)において保険者はレセプト情報と特定検診結果の情報を電子データとして保有し、データを活用した実施計画(データヘルス計画)のPDCAサイクルを推進することとしている。さらに、後期高齢者にデータヘルス計画を拡張し、国保の保険者である自治体は医療・介護・検診を連携させることで包括的な取り組みが求められている。

データヘルスの展開事例として糖尿病性腎症重度化予防が紹介された。糖尿病患者は増えており、重度化して透析患者が増えている。透析患者は生活のクオリティが低下し、医療費も一人月約40万円、年間総額は約1.6兆円となっている。糖尿病の予防と重度化の予防は被保険者の生活の質の向上と医療費削減に重要である。データヘルス計画による糖尿病の重度化予防の取り組みは成果を上げており、透析患者の増加が抑制されている。

2)保険者努力支援制度

課題としては特定健診受診者は増えているが、特定保健指導が進んでおらず、保険者間の差が大きく実施率向上が急がれる。組合保険は経営者・事業主の姿勢が大きく影響するので、経産省や日本商工会業者などの協力が必要となっている。また、後期高齢者は自治体の事業であるため、組合保険の取り組みが進まなければ後期高齢者の重度化が進み,自治体の負担が大きくなる。国保の保険者である自治体においてもデータヘルの取り組みが求められているが、同時に特定保健指導実施者である保健師の不足が課題としてある。

国ではデータヘルス計画の推進に向けて取り組みの評価基準を作り、努力した事業者には助成するとしている。国保については都道府県単位化と併せて財政支援を拡充する。2015年(平成27年)から低所得者支援として1700億円、2018年(平成30年)から財政調整機能の強化(800億円)、保険者努力支援制度(840億円)、高額医療対策(60億円)を加えて毎年3400億円の支援がなされる。中小企業が参加する協会けんぽは評価に応じて都道府県毎の保険率に反映、組合保険・共済組合は評価に合わせて後期高齢者負担額に反映させる。

3、生活困窮者自立法支援制度の見直しと生活保護法の改正

講師:厚生労働省大臣官房審議官 八神敦夫氏

1)生活困窮者自立支援の強化

生活困窮者の自立支援の強化として法改正が現在(2018年)国会に上程されている。生活困窮者の定義を「就労の状況心身の状況、地域社会との関連性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限の生活を維持することが出来なくなるおそれがある者」と明記し、生活困窮者の状況に応じた効果的、早期的な支援をするとしている。地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等の支援体制を整備し、地域共生社会の実現に向けた地域作りに資する。対象者は福祉事務所に来訪した生活保護にいたらない者、ホームレス、経済・生活関連を原因とする自殺者、離職期間1年以上の長期失業者、ひきこもり状態にある人、スクールソーシャルワーカーが支援している子どもなどとしている。

必要な人に必要な支援をするために、自治体においては、福祉、就労、教育、税務、住宅等の各部局の業務おいて生活困窮者を把握したときには、自立相談事業等の利用勧奨することが努力義務とされる。同時に包括的支援をするために、事業実施自治体は自立支援事業の各支援員、各分野の相談機関、民生委員等で構成する生活困窮者に対する支援に関する情報交換や支援体制に関する検討を行うための会議を設置できるとしている。

生活困窮者に対する支援の強化として、これまで任意事業としていた就労準備支援事業(コミュケーション能力の欠如や生活のリズムが崩れているなど就労に向けて準備が必要な者への基礎能力形成に向けての支援)、家計改善支援事業(家計簿をつけるなどして家計収支の管理能力などを身につける支援)を努力義務とする。両支援事業を一体的に行う場合は、就労準備支援の利用促進や定着支援に係る費用の加算および家計改善支援事業の国庫負担率を1/2を2/3に増額するとしている。

生活困窮世帯の子どもに対する支援として、高校進学支援、高校中退を防止する学習支援、生活習慣や学校や家での居場所づくりなどの育成環境改善の支援を行う。住居支援として、シェルターを利用していた人や住居に困難を抱え地域から孤立している人に、住宅セーフティネット法と連携して住宅の確保と、新たな住居に入居後一定期間訪問は見守りや日常生活に必要な支援を継続するとしている。

2)生活保護法の改正

生活保護世帯の貧困の連鎖を絶ち切るために、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援する。子どもが大学に進学したときには、新生活の立ち上げとして自宅通学生には10万円、自宅外通学生には30万円を一時金として支給。また、大学等進学中は世帯分離をしないこととする。

生活保護受給者の健康診断のデータを見ると、生活保護を受けてない人と比べて生活習慣病者が多い。生活習慣病予防等を推進する。検診により生活習慣病と判定されながら未受診であったり中途で受診を止める者が一定数存在するとしており、また、精神疾患を持つ人が頻回に受診するケースもあるとして、付き添い指導員を配置して受診を促すないし頻回受診を抑制するとしている。

医療扶助における医薬品は原則後発医薬品とするとしている。但し、医師が認めれば新薬の使用は認められる。

3)住まいの確保について

生活保護者を対象にした貧困ビジネス対策として、無料低額宿泊事業について、配置・運営基準を法で最低基準を定め、行政庁に届け出制とする。施設が基準に満たない時は、行政庁は改善命令を出せるとし、従わない時は事業の制限や停止させることが出来る。また,日常生活支援が必要な者が入居した時には、福祉事務所が入居した事業所に支援を委託し、その費用は福祉事務所から支払われる。国においては福祉と住宅行政の連携強化を図るために、厚生労働省と国土交通省の関係部局長による情報共有や協議を行うための連絡協議会を設置する。

4)一人親家庭の支援

児童扶養手当法を改正し、児童扶養手当の支払いを4ヶ月毎の支払いを奇数月の2ヶ月毎の支払いに見直し、一人親家庭の利便性の向上と家計の安定を図る。

5)自殺防止総合対策

日本では1998年以降自殺者が3万人を超えていたが、2012年以降ようやく3万人を切り減少している。しかし依然主要国の中では日本の自殺死亡率は10万人あたり21.8人と、フランスの15.1人、アメリカ13.4人、ドイツ12.5人などに比べて日本の自殺死亡率は高い。G7各国でも15才から34才の若者の死亡原因は自殺が高い順位にあるが1位を占めるのは日本だけである。自殺にいたる原因は複雑化・多様化しており、「自殺総合対策大綱」では地域社会での取り組み、生活困窮者支援、精神保健医療福祉サービスなど関連事業の連携を強化し、包括的な支援を行い社会全体の自殺リスクを低減させる必要がある。自殺総合対策のさらなる推進として、➀若者に対してITやSNSによる相談、若者の居場所づくりなどの地域の実情に合った取り組みに地域自殺対策強化交付金を交付する、➁地域自殺対策推進センターが管内市町村の自作対策計画の策定等支援が出来るよう運営費を確保するとともにセンターでの調査研究等を引き続き推進する。

4、地域包括ケアシステムと診療報酬・介護報酬改定

講師:厚生労働省保険局医療介護連携政策課長 黒田秀郎氏

1)地域包括ケア

2010年をピークに人口減少が始まっている。65才以上の高齢者が増え、15才から64才の生産人口と14歳以下の子どもの人口が減っている。高齢者の中でも75才以上の高齢者の割合が増え続ける。団塊の世代が75才以上になる2025年を当面の目標そしているが、団塊ジュニアの世代が75才以上になる2040年以降の高齢化率は38%程度で鈍化・安定するが、65才から74才の人口の割合は減少し75才以上の割合は増える。出生率は1.45と回復してきたが、人口減のカーブは緩くなっても人口減少は続くと考えられる。

75才以上が増えると、医療は高度急性期・急性期の医療よりも慢性期の医療が増え、医療費そのものが劇的に増えていくことはないと考えられる。また退院後は自宅療養・自宅介護が中心となり、必要なときに入退院が生じる。また、75才以上の高齢者が増えると死亡者が増える。2015年とピークと見られる2040年との比較では死者の数は36万人増えると推計されている。年間の高齢者の死者が増えるということは、看取りをどこで行うかが課題となる。現在病院での死亡が増えているが、今後施設での看取りも増えていくものと考えられている。世帯構成についてみると単身世帯、単身高齢世帯、一人親世帯が増えており、今後とも増え続けると見られる。在宅介護が増えており在宅介護・在宅医療が今後も増えると考えられ、社会保障関連費用の伸びの中でも福祉関連費用の伸び率が大きくなっている。

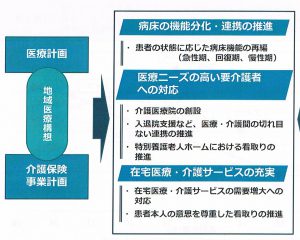

以上のことから、中長期的に考えると、75才以上の高齢者が増えることで、医療のあり方、介護のあり方、看取りのあり方を考えないといけなくなる。国では医療・介護・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指している。高齢化の進展状況は地域によって異なり、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを構築する必要がある。

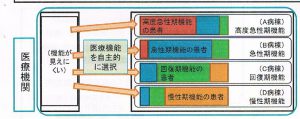

2)地域医療構想

人口推計によると高齢化の進展とともに今後75才以上の高齢者が増えることにより医療のニーズが変化し、介護の需要が増えると考えられる。「医療介護総合確保推進法」が2015年(平成27年)に策定され、都道府県は、2025年の医療需要と病床の必要数を推計し、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能毎に必要量を推計し、「地域医療構想」として地域医療提供体制を計画することとした。地域の医療関係機関は「地域医療構想調整会議」において医療機関の機能分化と連携が促進されるように協議・調整する。医療機関の機能分化・連携を促進するために「医療介護総合確保基金」がつくられ、都道県知事は基金の活用とともに、調整するために設置中止・指示・要請・勧告・命令等の法的権限が与えられた。全ての都道府県は2017年度末までに地域医療構想を策定した。

また、公立病院においては新病院改革ガイドラインにより、民間医療機関が立地困難な地域での一般医療の提供、民間医療機関では不採算部門や特殊な部門に係わる医療の提供、民間医療機関では限界がある高度・先進的医療の提供、広域的な医師派遣の拠点機能など、公立病院が果たす役割を明確化した。共済会、健康保険組合、国立病院機構等が開設する医療機関などの公的医療機関についても「公的医療機関等2025プラン」を策定し、「地域医療構想調整会議」においてその役割について議論するとなった。

3)介護保険制度の改正

➀市町村の介護事業計画にける数値目標設定とインセンティブ付与

地域包括ケアシステムを強化するために介護保険法が改正された。法改正では、保険者である市町村は、高齢者の自立支援・重度化の防止にむけて、国から提供されたデータに基づき地域の課題を分析し介護保険事業計画を策定する。介護保険事業計画には介護予防・重度化防止の取り組み内容及び数値目標を設定する。都道府県が市町村を支援する規定を設けた。市町村計画の目標達成状況について公表及び報告がなされるとともに、介護認定率の低下や保険料の上昇抑制など目標達成した市町村に対する財政的インセンティブが付与される。

➁介護医療院の新設

75才以上の高齢者が増加することで今後増加が予想される慢性期の医療や介護ニーズに対応するため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として「介護医療院」を設置した。地域医療構想で機能分化を促進するために介護療養病床からの転換を進める。これまで看護師の患者に対する配置数が多い医療点数が高い高度急性・急性医療機関が増えており、必要な回復期・慢性期医療機関が不足すると見られている。また在宅医療・在宅介護を進める状況で病床数が過剰になると見られている。機能分化と病床数削減のため高度急性・急性医療機関の機能転換と介護療養病床廃止を進めようとしてきたが、経営的な面から進まなかった。そのため、今回医療報酬制度の見直しとともに「介護医療院」が設置された。介護療養型医療施設の廃止は経過措置として2023年(平成35年)まで6年延期される。

介護医療院は医療中心とした介護病床相当の者(Ⅰ型)とリハビリを中心とした老人医療施設相当以上のもの(Ⅱ型)、さらに両方の機能を同じ施設内に併設することが出来る。機能に応じて医師の配置数、看護師等の配置数が決められており、地域の状況に応じて設置されるようにしている。介護療養院は「住まいの機能」をもつとされ、介護在宅移行に係る評価としては「退院先」と扱われ、入院時は入院料は「自宅」と同等として扱われる。

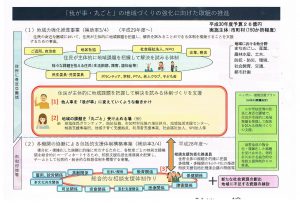

➂「我がごと・丸ごと」の地域作りの理念の明確化

法改正で支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な課題について地域住民や福祉関係者が連携することで解決することを明記した。市町村は包括的な支援体制をつくるとし、地域住民に地域福祉活動に参加を促す環境づくり、地域における生活課題の解決に向けて分野を超えて総合的に対応できるよう、地域社協、地域包括支援センター、地域子育て支援拠点、生活困窮者自立相談支援機関、NPO法人等の関連機関との連絡調整機関をつくる。

高齢者と障害者が同一の事業所でサービスが受けやすくするために、介護保険と障害者福祉の両制度に新たに「共生型サービス事業所」を位置づけた。対象サービスはホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等としている。

④利用者負担の見直し

社会保障関連費が増え続けており、120兆円を超えている。持続可能な制度とするためとして利用者負担が見直された。利用者負担が2015年(平成25年)に単身者の場合の所得合計が280万円以上の人は自己負担割合が2割に引き上げられたが、2018年(平成30年)8月からは新たに単身者の場合の合計所得が340万円以上の人は3割負担となる。対象者は約12万人、全体の3%としている。また、40才~64才の2号被保険者の介護負担については、これまで保険者が加入者数に応じて割り当てられた負担額を加入者数で除した額を徴収し一括して納付していたが、2017年(平成29年)9月から被保険者の報酬額に比例した額を保険者が徴収し一括して納付することとなった。負担増になる被保険者は1300万人、負担減となる被保険者は1700万人としている。

4)診療報酬・介護報酬同時改定

地域医療構想により機能分化を進めるために、これまで患者と看護師の人員配置が1:7と1:10によって診療報酬が異なっていた。新しい診療報酬体系では1:10を基本的な人員配置として、7段階に分け、高度急性期の1:7を除いて6段階は患者の状況に応じて診療報酬を行うこととなった。またこれまで病床数500床以上を特定医療機関としていたものを400床以上に変更、歯科医との連携、歯科医の診療報酬が引き上げされた。これにより全体の診療報酬が引き上げられるとともに、機能分化・連携を進めることとなる

また、医療機関と介護機関とのリハビリ計画書を統一するなどの連携、看取りのための介護施設と医療機関の緊急体制の整備や訪問看護のターミナルケア、在宅でのターミナルケアのプラン作成など看取りに対する加算や各関係機関との連携についての加算がなされる。医療・介護の連携強化を図ることで、利用者に切れ目のないサービスが提供できるようにする。

5)健康寿命延伸に向けた取り組み

日本の平均寿命は男女ともに世界で最高水準となっている。しかし、健康寿命と平均寿命は縮まってきているものの男性で12.35才、女性で8.84才(2016年)となっている。地位区別に健康寿命を見ると県レベルでは男性で2才、女性で2.7才の差があり、市町村レベルで見ると10才の差がある。地域差をなくし、全体として健康寿命を引き上げ、もって平均寿命も引き上げることが求められている。

医療費を見ると生活習慣病が約3割を占めており、主な死因も生活習慣病であるガン、心疾患が増えている。健康寿命を引き上げるためには特定健診の受診率を上げ、特定保健指導を強化する必要があるが、特定健診受診率は2015年で50.1%、特定保健指導実施率は17.5%と、特定健診受診率は上がっているが、特定保健指導の実施進んでいない。国レベルで医師会と連携して「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定、都道府県単位でのプログラムを策定し、市町村における重症化予防の取組の促進に取り組んでいる。プログラム促進を支援するために、保険者に財政的インセンティブを与えている。2018年度(平成30年)には「保険者努力支援制度」を創設・施行し、保険者の努力を評価し結果を公表するとともに財政的支援をする。前倒しで2016年(平成28年)、2017年(平成29年)から糖尿病等の重症化予防等に取り組む市町村に対して財政支援を実施している。

保険者の努力を促進するために、保険組合の事業者についての健康経営に対する顕彰制度として健康経営銘柄、健康経営優良法人の認証が作られている。保険者の取組促進には経営者の理解と取組がかかせない。経営者の理解と取り組みを進めるために経産省や商工会議所との連携が図られている。

5、子育て支援の新たな展開

講師:厚生労働省子ども家庭局母子健康課長 平子哲夫氏

1)これまでの社会保障制度改革と一体改革後の展望

2014年4月に消費税を5%から8%へ引き上げ。社会保障制度改革プログラム法や改革工程に沿って、社会保障の給付に係る重点化・効率化を推進。増収分を子ども子育て分野に充当、医療・介護・年金を充実させたとしているが、経済・財政計画に沿って医療・介護の利用者負担は増え、年金は削減された。2019年10月に10%の引き上げで一体改革は完了するとしている。

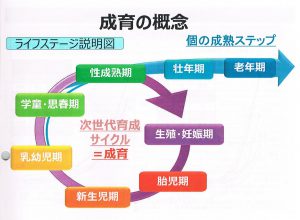

今後生産年齢(人口15才~64才)は減少するが高齢者は増え2040年にピークを迎えると推計されている。2040年に高齢者人口はピークを迎えるが、生産年齢人口は減少し続ける一方75才以上の高齢者の比率は増え続けると考えられる。健康無関心層も含めて生活習慣病の予防・健康づくりに取組むことで健康寿命を3才延ばし、また地域間の健康寿命の格差をなくす取り組みで底上げを図る。今後の健康づくりにおいて、性成熟期―生殖・妊娠期―胎児期―新生児期―乳児期―学童・思春期というサイクルを生育期という新たな概念として導入し、生育期における健康づくり・環境整備が重要となると考えられる。

2)母子保健行政の歩み

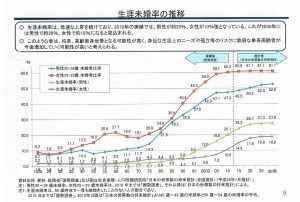

戦後日本の妊産婦死亡率・乳児死亡率は急速に改善し、世界有数の低率国となっている。一方女性が生涯で出産する子どもの数である合計特殊出生率は下がり続けている。2015年には若干持ち直し1.45となったがG7諸国では最低となっている。その要因は晩婚化と高齢出産などから夫婦間の子どもの数が減っていることにある。平均初婚年齢は29.4才(2016年)、平均出生時年齢は第1子が30.7才、第2子が32.6才、第3子が33.6才(2016年)となっている。最終的に夫婦が産む子どもの数は減り続け、1960年代生まれ以降の夫婦の最終出生児数は2人を切っている。

母子健康の視点から見ると、1942年からの母子手帳の配布による妊娠時からの母子の健康管理、1948年児童福祉法制定翌年の施行による予防接種の実施、1955年の母子健康福祉法制定による施策の充実により妊産婦の死亡率・乳幼児の死亡率が下がった。他方、高度成長期後1990年代には少子化・核家族化、女性の社会進出により子どもを産み育てる環境が変化し、1994年にエンゼルプランを策定、2000年には健やか親子21の策定、2004年には不妊治療の助成制度を開始した。2012年に晩婚化、晩産化、核家族化による育児の孤立化など妊産婦・乳幼児を取り巻く環境の変化に対応するために子ども子育て支援法を制定し、子ども子育て支援サービスの一体化を進めた。2015年には、児童虐待などや家庭を巡る問題が多様化・複雑化する中、新たな子ども家庭福祉を構築することを喫緊の課題として「健やか親子21(第2次)を策定した。2016年にはフィンランドの「ネウボラ」を参考に児童福祉法等の一部改正がなされた。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するために「子育て世代包括支援センター」の全国展開を進めている。産前・産後サポート事業、産後ケア事業,子育て世代包括支援センター開設準備事業にも予算が配分される。生涯を通じた女性の健康支援事業として、健康教育事業、女性健康支援センター事業、不妊専門相談センター事業、HTLV-1を実施、不妊専門相談センター事業は中核市以上の自治体に予算化されている。また、妊婦検診は全ての自治体が公費負担で検診回数14回以上を実施している。核家族化などによる産婦の孤立化などから産後うつが増えており、産後うつが原因の新生児虐待も懸念される。特に産後2週間が症状が重いと言われている。産後うつのと新生児虐待の予防には、産後2週、産後1ヶ月の検診が必要と考えられており、2回の産後検診に対する国庫補助がなされる。補助率は1/2となっている。

乳幼児検診の受診率は、1才6ヶ月検診は96.4%、3才児検診は95.1%(2016年)となっている。新生児については血液検査により、フェニールケトン症など先天性代謝異常等を早期発見し、治療とその後の障害を予防することができる。国庫補助があり、全自治体で実施されている。聴覚障害は早期発見することで音声言語発達と厭悪影響を軽減でことから早期発見・早期療育が求められている。2000年(平成12年)から国庫補助事業が始められており、2006年(平成18年)から市町村の一般財源化された。2012年(平成24年)から新生児聴覚検査が任意記載事項となった。2016年(平成28年)では検査結果を把握している市町村は80.0%、初回検査について公費負担を実施している市町村は12.9%しかなく、公費負担の拡充と聴覚検査を100%実施する必要がある。

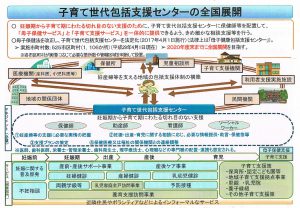

3)子育て世代包括支援センターなど

子育て世代包括支援センターは2014年(平成26年)に「妊娠・出産包括支援モデル事業」が始められ,同年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、「子育て世代包括支援センター」を概ね5年後までに全国展開を目指すとした。翌2015年3月(平成27年)に「少子化社会対策大綱」が閣議決定され、産休中の負担軽減や産後ケアの充実を始め、「子育て世代包括支援センター」の整備などにより切れ目のない支援体制を構築することとした。2016年5月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立、母子健康福祉法に基づく「母子健康包括支援センター」が2017年4月1日から施行された。2017年6月に「日本一億総活躍プラン」を閣議決定、子育て包括支援センターについては市町村での設置を努力義務とし、2020年度(平成32年度)末までに全国展開を目指すとされている。

子育て世代包括支援センターはこれまでの個別機関の対応ではなく、ワンストップで相談・支援の窓口として機能し、各関連機関との連絡調整を行うことで切れ目のない支援を実現する。財源は、市町村が単独事業として子育て世代包括支援センターにおいて利用者支援事業および従来の母子保健事業を活用した場合は、子ども子育て支援交付金として国1/3,都道府県1/3、市町村1/3の負担となる。前記事業に加えて産前・産後サポート事業と産後ケア事業を行う場合は、産前・産後サポート事業と産後ケア事業については母子保健衛生費補助金として国1/2、市町村1/2の負担となる。子育て世代包括支援センターの実施状況は、2017年9月現在で525市町村、1,106カ所で実施されている。(福岡市は設置していない)

産前産後サポート事業は相談事業で、訪問型またはデイサービス型で実施、実施担当者は保健師または子育て経験者などである。産後ケア事業は休養・心身のケアや育児支援であり、実施方法は病院や助産院の空き室を使った「宿泊型」、デイサービス型、訪問型があり、実施担当者は事業内容によって助産師、保健師、看護師等としている。産前・産後サポート事業及び産後ケア事業の妊娠・出産包括支援事業実施状況は、2017年度事業決定分として都道府県では産前・産後サポート事業は41都道府県150事業、産後ケア事業は38都道府県140事業、政令市では産前・産後サポート事業は13政令市(福岡市は実施)、産後ケア事業は13政令市(福岡市は実施)、市町村では産前・産後サポート事業は19市町村、産後ケア事業は29市町村となっている。

乳幼児等医療制度は小学校入学前の児童に対しては全ての都道府県が市町村への補助を行っており、多くの市町村は都道府県の助成対象年齢の拡大を実施しており、18才まで助成している市町村は通院助成で378市町村、入院助成は399市町村となっている。さらに20才まで助成は2市町村、22才まで助成は1市町村ある。

人工中絶は戦後経済的理由での中絶が多かったが、その後件数・実施率も減少しているが、実施率は都道府県に2倍以上の差がある。望まない妊娠をなくすとともに中絶を減らすためには、性教育や相談体制、特別養子縁組制度の拡充などが必要である。

不妊は機能障害と流産を繰り返す不育症がある。機能障害の治療については生育補助事業がなされ、特定治療支援事業として国1/2の助成、都道府県・政令市・中核市1/2の負担となっている。補助額は女性が治療を受ける場合、1回15万円(初回に限り30万円)、40才未満は6回まで、40才~43才までは3回まで(治療による妊娠の可能性が低くなる)、男性の治療(精子回収)は15万円となっている。生殖補助医療の実施数・出生児数は増えており、人工授精による出生時数は2015年で51万人余,同年の出生時に占める割合は 5.07%となっている。不妊に悩む人には不妊専門相談センターが中核市以上で設置されており、2017年7月時点で全国66カ所設置されている。(福岡市も設置)

不育症は2回以上の流産・死産、あるいは早期新生児死亡がある場合を言う。年間3万人ほどが発症していると言われ、原因は子宮形態異常(手術で治せる)、甲状腺異常、染色体異常、抗リン脂質抗体症候群などがあるが、65%以上は原因不明とされている。2012年(平成24年)から不育相談窓口を不妊専門相談センターに設置し、医療機関、保健所等で相談事業を実施している。財源は国の補助1/2,都道府県・政令市・中核市1/2負担となっている。2017年7月で全国63カ所設置されている。(福岡市は設置していない)

4)健やか親子21

21世紀の母子健康の取り組みの方向性と目標や指標を示す国民運動として2001年(平成13年)に策定した。全国どこで生まれても一定の質の母子保健サービスが受けられる、疾病や傷害、経済状況や家庭環境の違いを多様性と認識して母子保健サービスを提供するとした。第2次計画ではさらに職場・学校・地域を含め切れ目のない包括的な子育て・母子健康の支援を強化する。第1次計画の最終評価としては74項目の内約8割が改善されたとしたが、低体重児出産(2500グラム以下)と10代の若者の自殺が増えていることが大きな課題としてあげられた。

低体重児出産は親がやせすぎであることが原因とされている。これまでは太りすぎによる高血圧や妊娠中毒の問題が課題とされてきたが、低体重児は成長後生活習慣病になりやすいという知見が出されており、健康寿命の取り組みからも課題と考えられている。